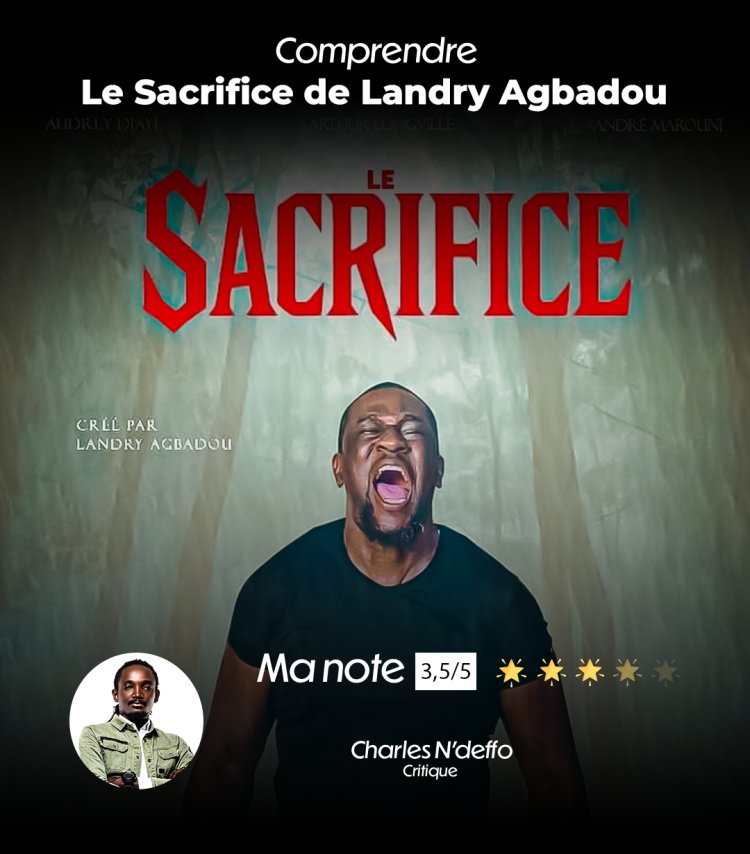

Un thriller ivoirien au parfum de rituel : Le Sacrifice de Landry Agbadou

J’ai vu Le Sacrifice au Majestic Sococé.

C’est le dernier film de Landry Agbadou, déjà remarqué pour GLA.

Entre thriller ésotérique et drame psychologique, il nous plonge dans un Abidjan à la fois familier et mystique, où l’ombre du surnaturel rôde à chaque coin de rue.

Synopsis : Koumassi, un jeune sans-abri, est secouru et recueilli par Ayana, une femme belle et troublante. Heureux concours de circonstances ou acte de pure compassion ? Très vite, le geste d’Ayana se révèle être un piège plus sombre: un rituel satanique hérité d’un passé colonial, dont les contours se dévoilent progressivement.

Ce qui frappe immédiatement, c’est l’audace de Landry Agbadou : il n’hésite pas à s’aventurer dans l’horreur et le malaise, sans jamais céder au gore facile. L’ambiance est lourde, oppressante, soutenue par une bande-son grave et des décors qui paraissent à la fois réalistes et symboliques. Le film aborde un sujet encore tabou dans le cinéma ivoirien : celui des sacrifices et pactes occultes, encore présents dans l’imaginaire urbain.

Côté interprétation, Arthur Longéville est convaincant dans le rôle de Koumassi, même si, par moments, son jeu manque de panique ou de tension : on a parfois l’impression qu’il joue un policier infiltré, tant il reste impassible dans des situations extrêmes. En revanche, Audrey Diaye est tout simplement fascinante dans le rôle d’Ayana. Magnétique et glaçante, elle incarne avec brio cette femme à la beauté inquiétante.

Le film est assez court à peine plus d’une heure et cela se ressent. On reste un peu sur sa faim, notamment sur les motivations profondes d’Ayana et l’origine de ce rituel maléfique, expédiées un peu trop rapidement.

Et puis… Pour un amateur de thrillers et de films d’horreur, une impression s’impose très vite. Quelle est la trame, au fond ?

Une femme mystérieuse attire un jeune homme candide dans un cadre familier qui se révèle être un piège…Mais oui, GET OUT de Jordan Peele !

En sortant de la salle, Le Sacrifice laisse cette impression de déjà-vu, mais dans le meilleur sens du terme : comme si le film dialoguait à distance avec Get Out (2017), chef-d’œuvre du thriller social.

Sur le plan narratif, les deux œuvres partagent une mécanique similaire : un protagoniste vulnérable (Koumassi chez Agbadou, Chris chez Peele) est accueilli dans un espace censé être protecteur la maison d’Ayana pour l’un, la belle-famille pour l’autre qui se révèle en réalité être un piège soigneusement orchestré.

Dans Get Out, Chris découvre qu’il est la cible d’un projet de transplantation d’esprits, symbole de prédation raciste et de dépossession d’identité.

Dans Le Sacrifice, Koumassi est piégé dans un rituel satanique ancestral, vestige d’une colonisation encore hantée, visant à lui dérober son âme.

Côté mise en scène, Landry Agbadou adopte certains procédés chers à Jordan Peele :

-

La caméra subjective, qui traduit le vertige mental du héros ;

-

Les ralentis, notamment dans la scène d’entrée dans la maison, qui intensifient l’angoisse ;

-

Une musique sourde, aux sonorités tribales, qui n’est pas sans rappeler les compositions anxiogènes de Michael Abels dans Get Out.

Sur le plan symbolique, les deux films utilisent la maison comme métaphore de l’enfermement et du pouvoir. Celle d’Ayana, moderne mais hors du temps, fait écho à la demeure bourgeoise des Armitage dans Get Out : un lieu où l’horreur se dissimule sous des apparences de confort.

Autres motifs partagés :

-

Le miroir, qui brouille les frontières entre réel et inconscient ;

-

Les regards fixes, instruments de domination : dans Get Out, un flash libère Chris ; dans Le Sacrifice, le regard d’Ayana devient une arme, capable de capturer l’âme.

Sur le fond, les deux films interrogent la place de l’individu noir dans une société qui, sous couvert d’hospitalité ou d’intégration, peut encore broyer et exploiter.

Chez Jordan Peele, c’est une critique du racisme libéral et bienveillant.

Chez Landry Agbadou, c’est la dénonciation d’un monde urbain ivoirien encore hanté par ses croyances occultes et son passé colonial non assumé.

Et c’est là que Le Sacrifice tire sa force : il ne copie pas Get Out, il le prolonge, il l’africanise. Il montre que l’horreur n’est pas un genre importé, mais peut être profondément enracinée dans nos réalités, nos peurs, nos traditions.

Ce dialogue entre références internationales et culture locale donne au film sa véritable originalité.

Malgré ses limites, Le Sacrifice reste un geste de cinéma fort et rare : celui de proposer une œuvre de genre ancrée en Afrique, qui assume pleinement ses racines, ses symboles et ses angoisses sans chercher à singer l’Occident.

Bravo à Landry Agbadou pour ce pari risqué, et pour le NISA obtenu !

Un cinéma d’horreur ivoirien est en train de naître. Et il a déjà beaucoup à dire.

Par Charles N'DEFFO